Auf dem Gebiet des Waldviertels bewegen wir uns über die älteste Landmasse, die in Österreich anzutreffen ist. Das Waldviertel ist Teil des Granit- und Gneishochlands und damit geologisch der Böhmischen Masse zuzuordnen. Das ist eine stark erodierte Mittelgebirgsregion hügeligen Charakters mit einzelnen ausgeprägten Kuppen und teils markanten Taleinschnitten, die allerdings nicht an die schroffe Struktur des alpinen Bereichs herankommen.

Bei der kontinentalen Kollision in einem jüngeren Abschnitt des Erdaltertums, also bei der Verschiebung von Mikrokontinenten, wurde die ursprüngliche Gesteinszusammensetzung des Gebiets durch Absenkung, Schmelzung und Hebung in metamorphe Strukturen umgewandelt. Im Kern des neuen Berglands entstanden so verschiedene Granite. Eine Auffaltung ließ das Hochland noch einmal zu einem mächtigen Gebirgsmassiv heranwachsen – Experten sprechen von 5 km Höhe –, doch die gebirgige Form wurde über viele Jahrmillionen durch Erosion wieder abgetragen, sodass nur die granitische Kernstruktur übrigblieb. Davon zeugt besonders der Weinsberger Granit, der im Mühl- und Waldviertel zu einer beträchtlichen Ausdehnung kommt und Felsgebilde auffälliger Art hervorbrachte.

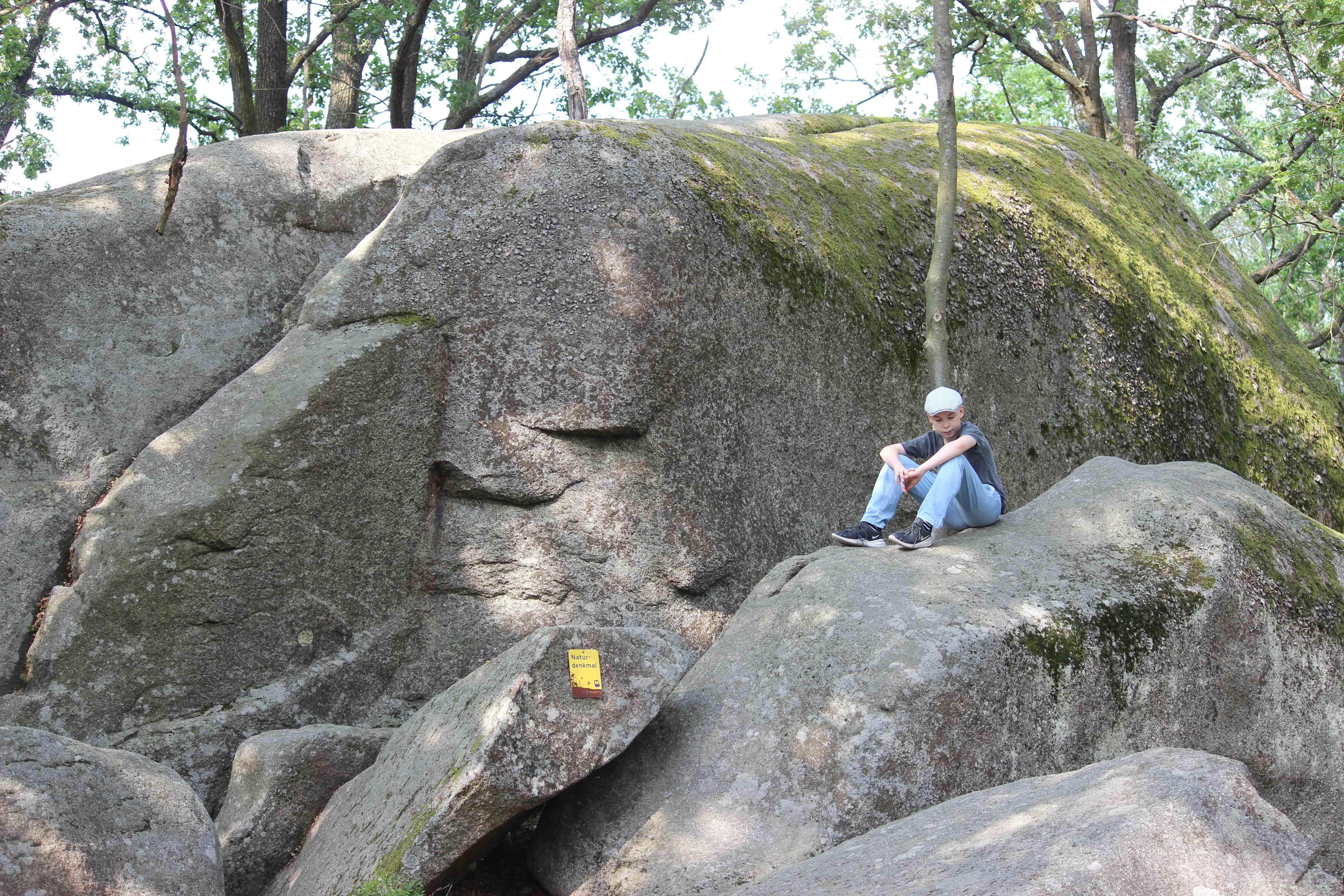

Die vielen Blockbildungen skulpturhaften Charakters, die den Betrachter staunen lassen, sind nicht etwa Findlinge, wie sie andernorts durch Eiszeitgletscher geformt wurden, sondern Restlinge, die durch die sogenannte Wollsackverwitterung entstanden. Physikalisch-chemische Prozesse schufen gerundete Kanten und in weiterer Folge auch kugelige Formen. So entstanden kissen- oder wollsackförmige Strukturen von Steinen (daher die Bezeichnung), die sich in manchen Teilen des Gebiets beträchtlich auftürmen. Bei manchen Anhäufungen kommt es zum Phänomen von Wackelsteinen, wenn ein Steinbrocken nur minimal aufliegt und sich womöglich auch bewegen lässt.

Es ist nicht verwunderlich, dass diese steinernen Monumente, die klangvolle Namen wie Koboldstein, Teufels Bettstatt, Kas im Loab, Mutter-Kind-Stein oder Pilzstein tragen, Ursprung mancher Sagen und Geschichten sind, die bis heute erzählt werden. Für den Umstand, dass viele auch als Kraftsteine, Druidensteine Schalen- und Opfersteine bezeichnet werden, ist aber in erster Linie der Esoterik-Tourismus verantwortlich, der bei Besuchern des „mystischen“ Waldviertels besonders große Resonanz findet. Auf etlichen Wanderstrecken, die wir im Waldviertel gemacht haben und in unserem Buch „Wandern im Waldviertel“ beschrieben sind, begegnen wir außergewöhnlichen Steinformationen. Die meisten davon sollen im Folgenden vorgestellt werden:

Diesbezüglich besonders ergiebig ist die allseits bekannte Blockheide bei Gmünd, die wir auf dem Stadtspaziergang Gmünd („Märchenhain und Malerwinkel“) durchstreifen.

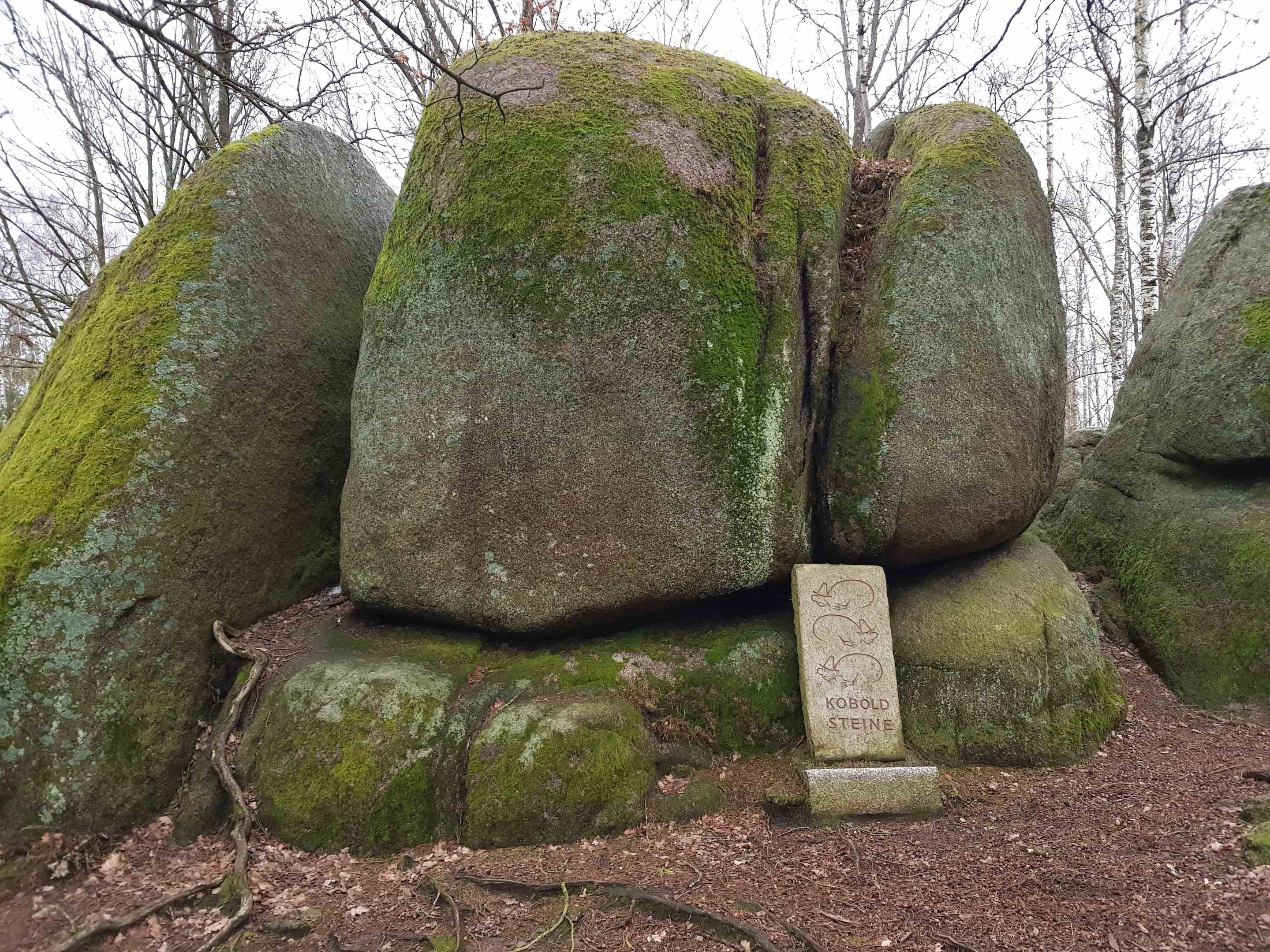

Auf der beschriebenen Route begegnen wir so gut wie direkt auf dem 15. Längengrad Teufels Bettstatt, Teufelsbrotlaib und Schullerstein (auch Schuldstein genannt). Im Nahbereich des Aussichtsturms fällt ein schöner Wackelstein ins Auge. In Richtung des nördlichen Ausgangs erregen Hollerstein und Koboldsteine (siehe erstes Bild) unsere Aufmerksamkeit. Die im Buch vorgeschlagene Route können wir sogar noch ausdehnen, um einen umfassenderen Eindruck von den Schönheiten in Stein zu bekommen. So könnte man über Christophorus- und Mondteichweg den gewaltigen Christophstein (mit einem riesigen Fußabdruck und schalenförmigen Vertiefungen), zwei weitere Wackelsteine (einer davon ziert das Beitragsbild) und den spektakulären Pilzstein (Bild dazu oberhalb), der wie ein Bilderbuchbeispiel dasteht, erreichen, bevor man zum Infozentrum beim Turm gelangt und laut Beschreibung fortsetzt.

Nicht nur der Christophstein ist ein Schalenstein, auch andere Steine weisen ähnliche Vertiefungen auf. Einem besonderen Exemplar begegnen wir auf der Wanderung 4-3 („Herz-Kreislauf-Training“), dem Opferstein, einer Station auf der Kraftarena Groß Gerungs. Er weist eine 40 cm tiefe Schalenwanne auf. Hier dürfte der Erosion händisch nachgeholfen worden sein, erzählt man sich doch davon, dass auch Blutopfer dargebracht wurden.

Auf gleicher Tour gelangen wir einige Kilometer weiter hinter der Klauskapelle im Pierbichlwald zu einer gewaltigen Steingruppe, wo auch ein Wackelstein zu bestaunen war. War – denn durch einen zu intensiven Bewegungsversuch wurde er 2011 zum Absturz gebracht und ist auseinandergebrochen.

Ein schöner Opferstein begegnet uns auch in Bad Traunstein. Bevor wir zum Wachtstein, einem riesigen Konglomerat aus Granitblöcken, aufsteigen, erreichen wir diesen Schalenstein mit einer markanten Mulde, die stets mit Wasser gefüllt ist, das Augenleiden lindern soll. Ebenso auf der Wanderung 7-4 („Weg der Giganten“) erreichen wir nach dem Abstieg vom Wachtstein auf dem Stein-Gigantenweg die Steinerne Rast und die Steinerne Backstube. Bevor wir zum Startpunkt bei der Kirche gelangen, kommen wir noch zum Franzosenstein, einem spektakulären Wackelstein, der sich allerdings nicht aus dem Gleichgewicht bringen lässt. Die Mär um diesen Steinkoloss berichtet, dass es auch Napoleons Truppen 1805 schon vergebens versuchten.

Durchaus appetitanregend anzusehen ist auf der Wanderung 1-1 („Stiege zum Himmel“) der Kas im Loab bei Amaliendorf. Zwei runde Steinscheiben fügen sich optisch zu einem riesigen Käsebrot – offenbar die Mahlzeit eines Riesen. Wenige hundert Meter danach erreichen wir auf dem Wackelsteinweg den prominentesten und bekanntesten Stein seiner Art, der einem Soldatenhelm ähnelt und sich mit einiger Anstrengung auch bewegen lässt.

Ebenso ein schönes Exemplar eines Wackelsteins ist im Naturpark Heidenreichsteiner Moor zu finden: der Hängende Stein. Auf der Wanderung 2-1 („Moor and more“) erreichen wir ihn eingangs des Naturparks. Es handelt sich um eine Formation aus Granitrestlingen, deren auffälligstes Objekt nur auf wenigen Punkten zu ruhen scheint.

Geradezu inflationär begegnen wir unterschiedlichen Steingruppen, wenn wir von Langschlag nach Bad Großpertholz (Wanderung 1-6, „Am Kleinen Semmering“) wandern. Auf dem Steinwanderweg steigen wir bald nach Start am Bahnhof Langschlag zu einem Opferstein mit Schale und einem Kamelstein auf. Wir sehen in weiterer Folge in Schmerbach eine Wackelsteingruppe und gelangen bald zum Mutter-Kind-Stein, einer Anordnung von zwei ungleich großen Steinblöcken.

Nach der Teufelsmühle, wo der Gottseibeiuns aus Zorn über eine verlorene Wette gewaltige Felsen in den Bach geworden haben soll, erreichen wir auf dem höchsten Punkt der Tour, dem Stierberg, eine Ansammlung von Blöcken, darunter die Schalensteine Familienstein und Fruchtbarkeitsstein. Ihre ausgerundeten Vertiefungen sind oft mit Wasser gefüllt, auch bei trockenem Wetter. Bis heute rätselt die Forschung darüber, ob es sich dabei um zufällige geologische Formationen oder bewusst gestaltete „heidnische Opfersteine“ handelt.

Auf der Wanderung 4-4 („Zwischen Himmel und Hölle“) finden sich neben gewaltigen Steinkonglomeraten in den Klammen des Großen und Kleinen Kamps sowie des Lohnbachs noch einzeln auftretende Gruppen. So besuchen wir südlich von Pretrobruck den frei stehenden Froschstein, an dem man die Wollsackverwitterung optisch so richtig nachvollziehen kann. Zwischen Burg und Ort Rappottenstein gehen wir an einem Opferstein vorbei – optisch ein offenbar abgerutschter Wackelstein.

Ein einzelner Stein, der sicherlich bearbeitet wurde, begegnet uns auf Wanderung 2-2 („Zwischen Fluss und Bahn“) kurz vor dem Halterteich von Schwarzenau: der Schwedenstein. Aus dem kugeligen Granit vor einer Baumgruppe ragt eine Art Kragen hervor. Bedeutung des Steins und Sinn der Bearbeitung sind rätselhaft.

Einen künstlichen Opferstein finden wir auch auf Wanderung 4-2 („Tempel, Opferstein und Pyramide“) vor. Von Schloss Rosenau kommend wandern wir auf dem Weg zur Steinpyramide durch den Neuwald. Vor dem Aufstieg zum höchsten Punkt sehen wir den Opferstein, einen von drei Runensteinen, die Georg Ritter von Schönerer in seiner Zeit als Besitzer des Gutes Rosenau aufstellen ließ. Die in altnordischen Runen gehaltene Inschrift auf dem Stein heißt übersetzt „Heil Bismarck!“

Ganz natürlichen Ursprungs ist jedenfalls der Fiedelstein bei Hörmanns, nördlich von Litschau. Ihn erreichen wir auf der Wanderung 1-2 („Rund um Litschau“). Er steht einzeln zwischen den Bäumen und ist wie eine Gelenkspfanne geformt. Der Sage nach soll der Teufel, als er Fiedel spielend auf diesem Stein saß, Menschen ins Moor gelockt haben, wo sie dann ihr Leben lassen mussten. 150 m weiter auf dieser Tour türmt sich die Gruppe Wilde Jagd am Waldrand auf. Auf dem Weg in den Dachsgraben zum Richterteich gelangen wir in eine Senke, in der sich Mächtiges auftürmt. Die gewaltigen Felsbrocken sind unter dem Namen Graselstein als Naturdenkmal deklariert.

Eine andere erwähnenswerte Steinformation erreichen wir auf der Wanderung 1-5 („R[o]utengehen“) nach einem großen Bogen von Großschönau über den Johannesberg: die Steinerne Stube, die sich in eine kleine und eine große Gruppe aufteilt. Kantige Granitbrocken, die hier wie von der Hand eines Riesen hingeworfen scheinen, weisen Durchgänge und Spalten auf, bilden Höhlen und überdachte Formationen, wirken teilweise wie bearbeitet und regen die Fantasie des Betrachters an. Kein Wunder also, dass manche Leute diesen Ort als einen der wichtigsten Kraftorte des Waldviertels bezeichnen oder die Legende verbreiten, hier hätten vor Äonen die „Hüter der Welt“ gelebt.

Die oben genannten Wanderungen finden Interessierte im Buch „Wandern im Waldviertel“ in einer ausführlichen Beschreibung. <shaw>

[…] Dabei können Besucher in eineinhalb Stunden allerlei über die Tiere des Moors, die Waldviertler Wackelsteine, fleischfressende Pflanzen und vieles mehr […]

[…] die Felsformationen im Waldviertel zu dem geworden sind, was uns heute so fasziniert, erfahren Sie hier. Was sie zu einer so reizvollen Kulisse für ein Festival macht, das sich längst von einer […]